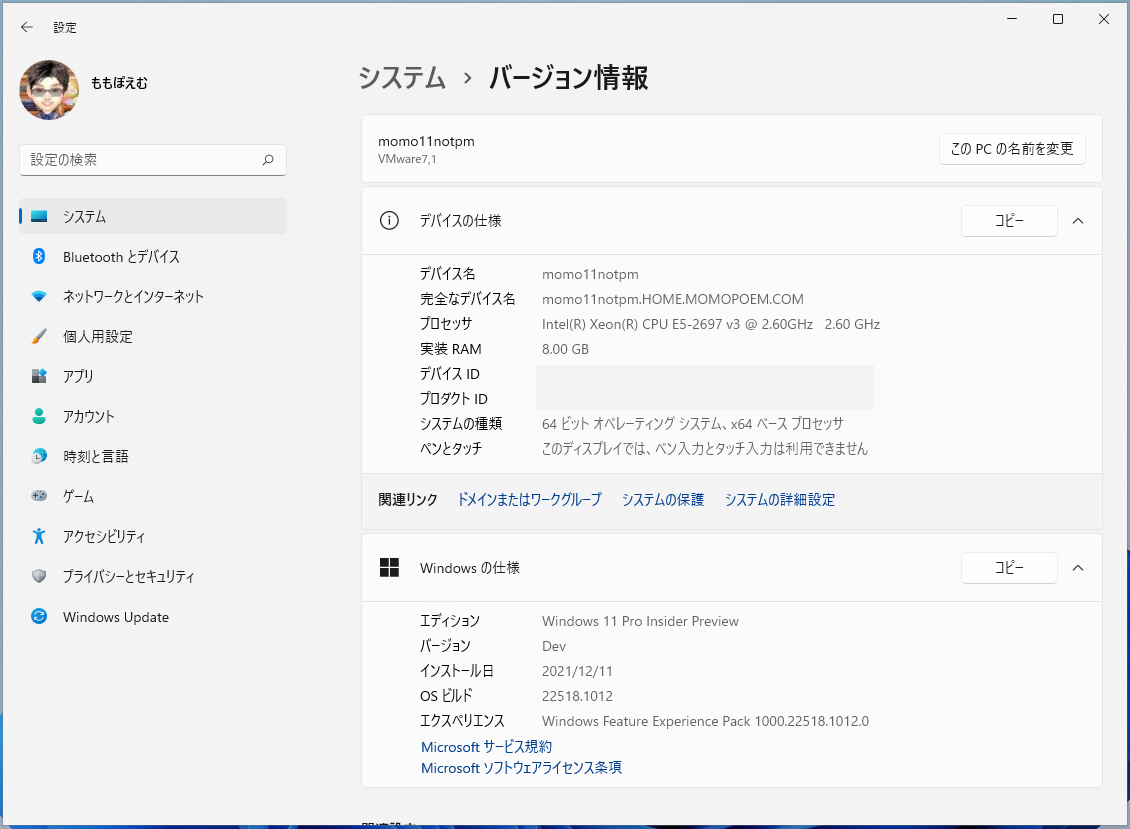

最新のWindowsであるWindows(Windows 10 21H2含む)環境では、文字コードの扱いが変わっていることに注意しておいた方が良い。

新規に日本語版としてWindows 11をインストールすると、ディレクトリやファイル名までUTF-8になる。

それが何に災いするかというと、Zipなどに圧縮する場合など、別なシステムに受け渡す場合に文字化けしてしまう懸念がある。

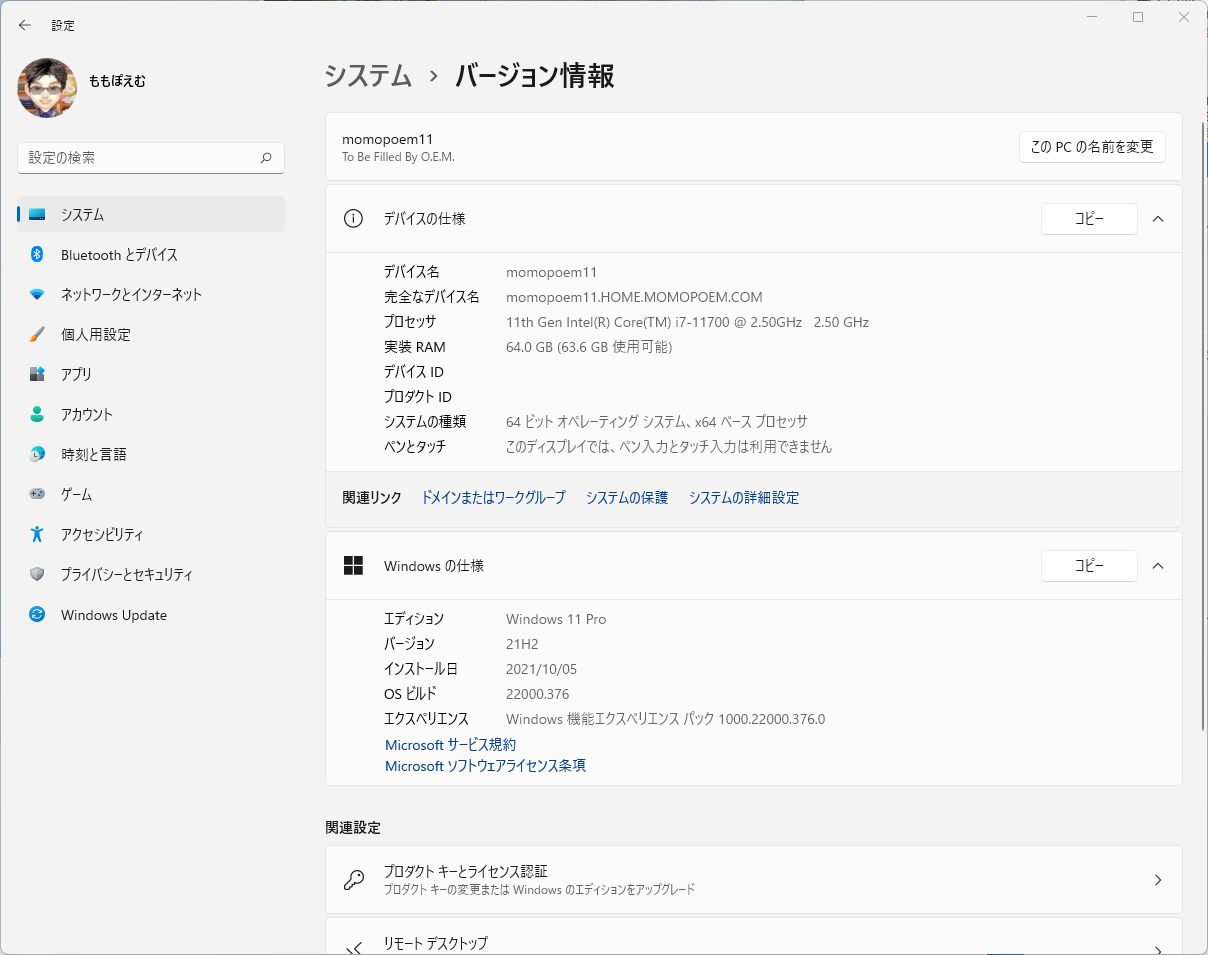

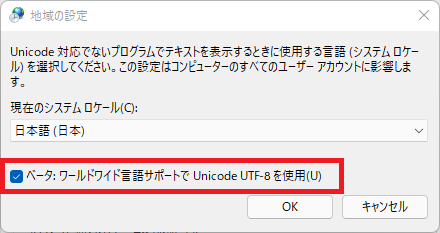

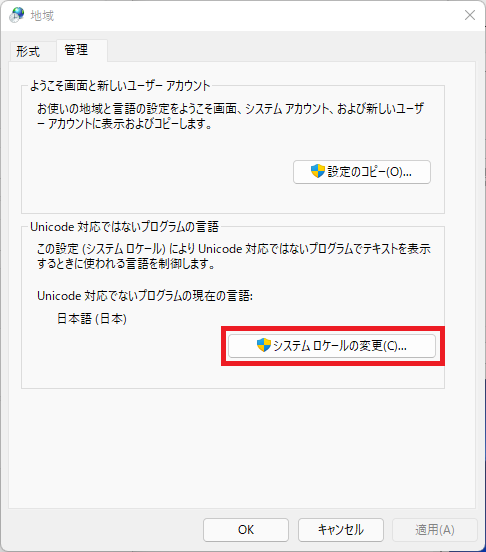

「設定」→「時刻と言語」→「管理用の言語設定」と開くと、

以下のような「地域」設定が開く。

通常は、以下のように、「現在のシステムロケール」は「日本語」が選択されているはずだが、

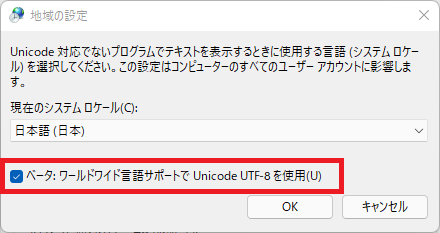

この下の「ベータ:ワールドワイド言語サポートでUnicode UTF-8を使用(U)」の設定によってファイルシステム全体をUnicode UTF-8にするかが変わる。

ここにチェックを入れてシステムを再起動すると、ファイルやフォルダ、システム内で取り扱う文字コードがすべてUTF-8となる。

自分だけで使用している分には特に問題になることはほとんどないが、この状態でファイル圧縮ソフトを使ってファイルを圧縮した場合、UTF-8で保存されてしまうことになる。

ところが、上記スイッチに「ベータ」とあるように、日本国内で使用されているWindows機はほとんどがまだShift-JISなのである。

UTF-8のファイル名で保存されたZIPファイルをメールなどで送付すると、受信して解凍するときにこれに対応していないことが多いため、文字化けしてしまうことになる。

これをどう受け止めるか、だが本来はすべてUTF-8にするべきではあるため、受信相手にUTF-8であることを伝えてUTF-8で解凍してもらうべきとは思うがそこまで強要するのもどうかと思う。

Windows 7からWindows 10にアップグレードして、それをさらにWindows 11にアップグレードしている場合など、まだまだファイルシステムにShift-JISを使用しているPCが大多数なのは事実である。