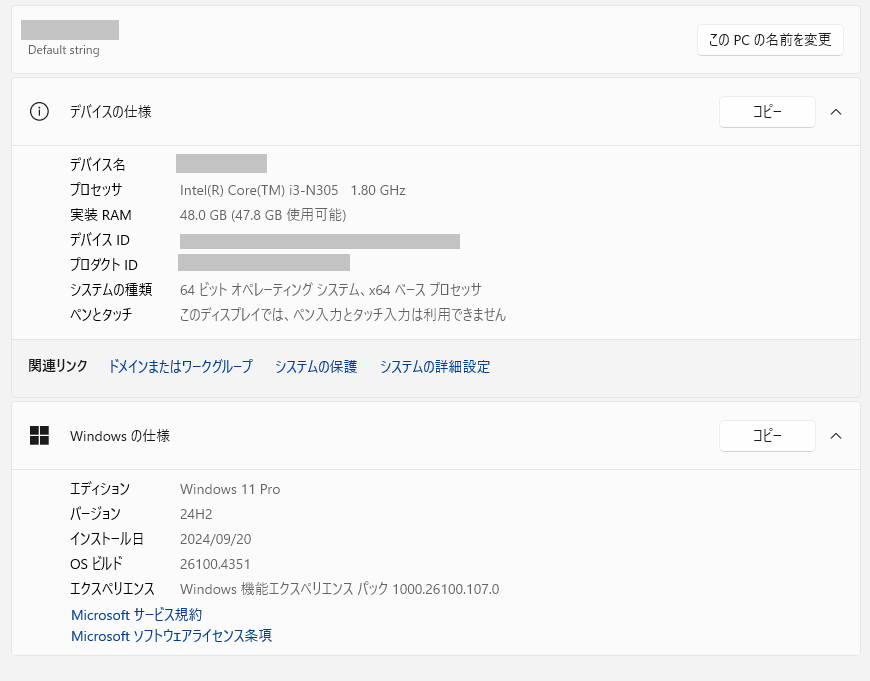

前回N305のレポートをしたばかりなのだが、N355も追加で購入。

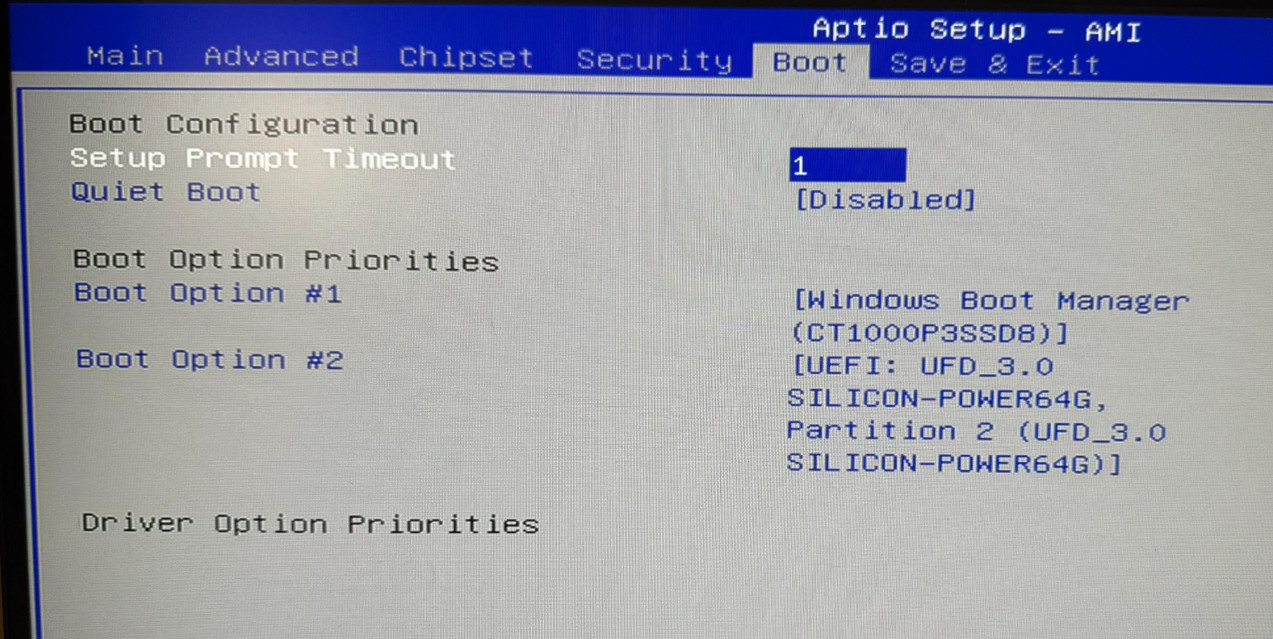

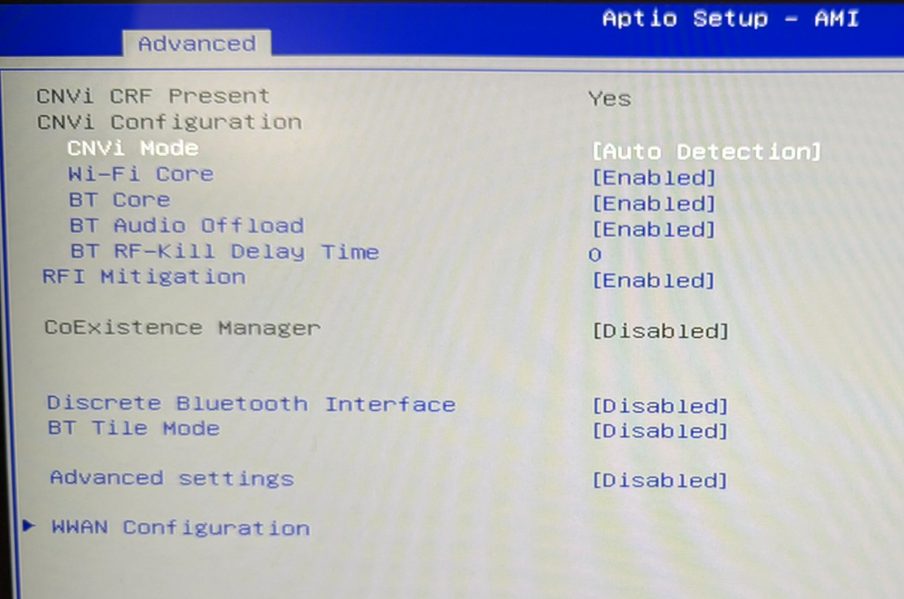

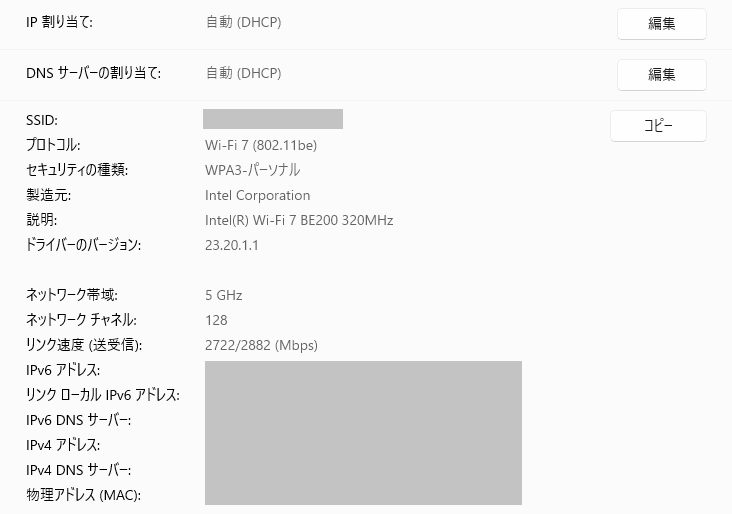

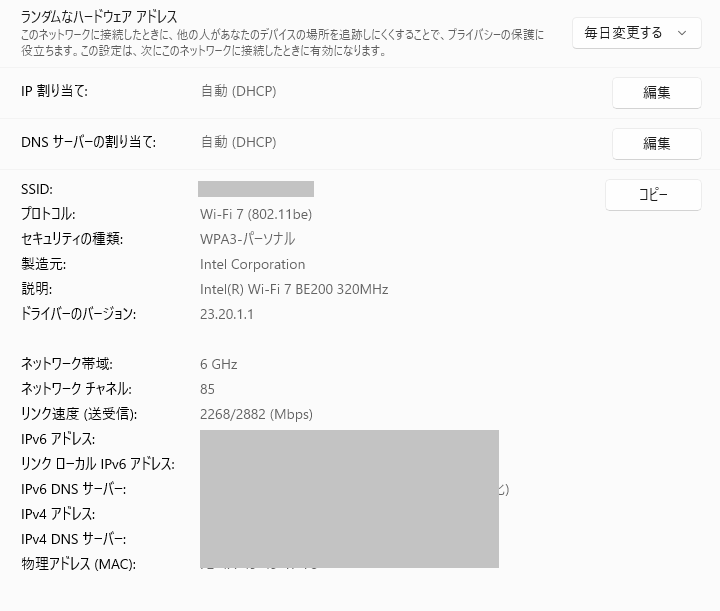

こちらはメモリー64GBにした。そしてこのマシンにはWi-FiカードはBE200NGWが載せられる。

amazonで990円で売っているWi-FiアンテナとRMAケーブルのセットも追加購入。

アリエクでNo RAM,No Storageで36,616円で購入。メモリーはパソコン工房で22,380円、NVMe SSD 1TBが8,780円、SATA SSD 2TB(SANDISK amazon)は手持ちを使用(10,000円前後?)、Wi-Fiカード(BE200NGW)も手持ち(3,800円前後amazon)、アンテナが990円(amazon)で、合計で82,500円ぐらいかなと。

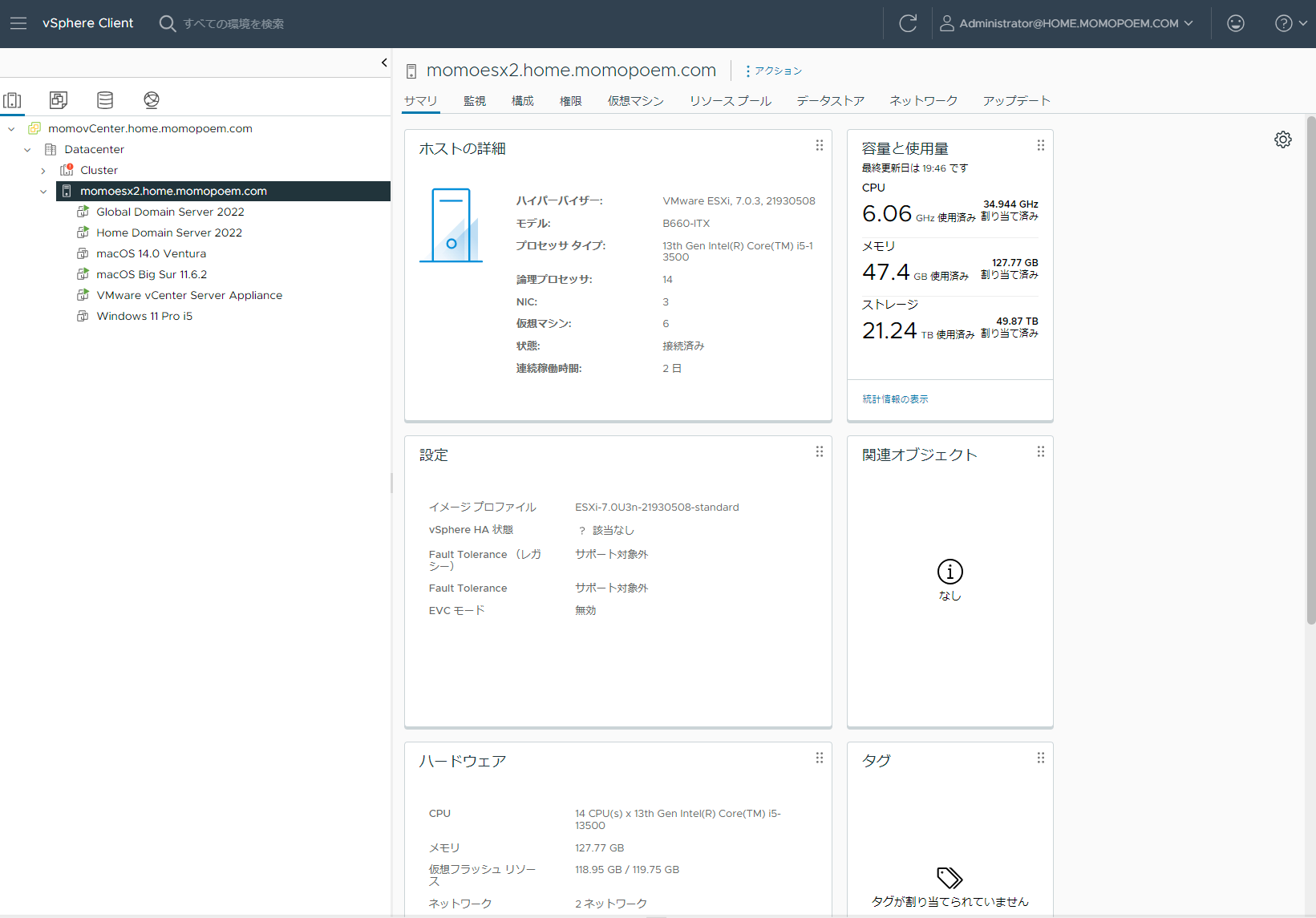

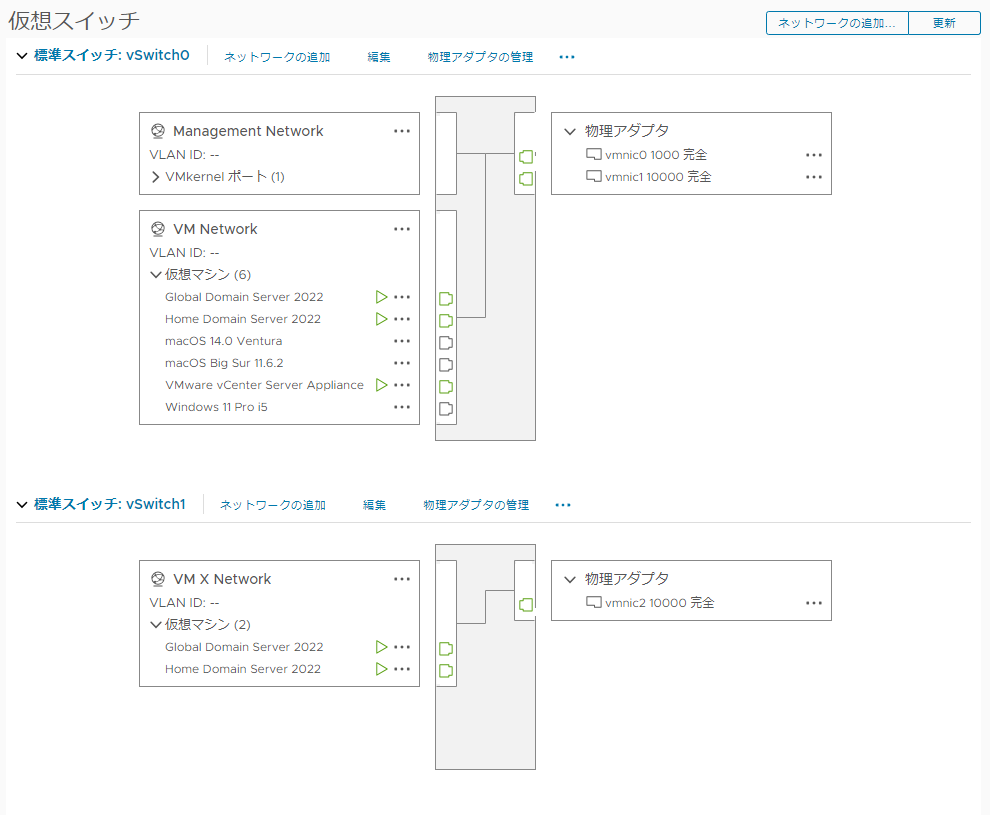

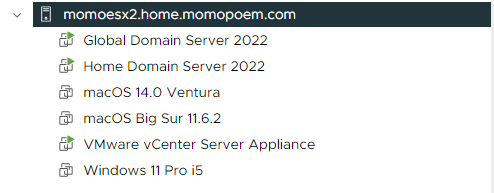

今のところは、proxmox+OpenWRTだけだが、これだけのスペックなので、自鯖すべてを載せても動くかも。

ただ、目下はフレッツ光クロス、V6プラス、固定IPで、HGW配下の環境でインターネット接続および10GbE有線ルーティングができることが目標。

この環境で使用している人がほとんど居ないようなのです。

それができたら、次は「ひかりTV」のMLDスヌーピング。これも使っている人あまりいない。

さらにそれができたら、自鯖(DNS,WWW,SMTP,LDAP)を2台移行。

まったくの別件ですが、ひかりTVチューナーST-4500がなぜか起動しなくなってしまった(あれま)。

書斎に持ってきていたのをリビングに戻したところ、起動しなくなった。

もしかしてファームウェアか何かのアップデート中だったのかな?

確認せずAC抜いて移動したのが原因?

ぷらら(ドコモ?)に問い合わせ中(とほほ)。